小众但惊艳!5款独立游戏的艺术风格

《寄梦远方》(Season: A Letter to the Future)——流动的水彩日记簿

关键词:手绘纪录片 × 记忆拼贴 × 禅意叙事

这款被玩家称为“会呼吸的素描本”的游戏,将末日旅行变成一场美学实验:

-

动态笔触渲染技术:每片飘落的银杏都被赋予独特的手绘轨迹,骑自行车时风压会让画面泛起铅笔线条般的涟漪,仿佛整个游戏世界都画在摇晃的牛皮纸上。

-

声音可视化魔法:录制鸟鸣声会生成彩色声波图案,暴雨来临前空气湿度变化让场景蒙上水墨晕染效果,开发者甚至为不同情绪设计了专属色卡滤镜。

-

碎片叙事革命:用拍立得相机、磁带录音机和蜡笔速写构建记忆博物馆,你可以把枯树上系着的破布条扫描成诗歌,或将废弃玩具排列成隐喻蒙太奇。

开发故事:12人团队耗时五年采集全球自然声景,主美用3000张实体水彩稿扫描构建场景,只为让每个画面都带着纸浆的纹理温度。

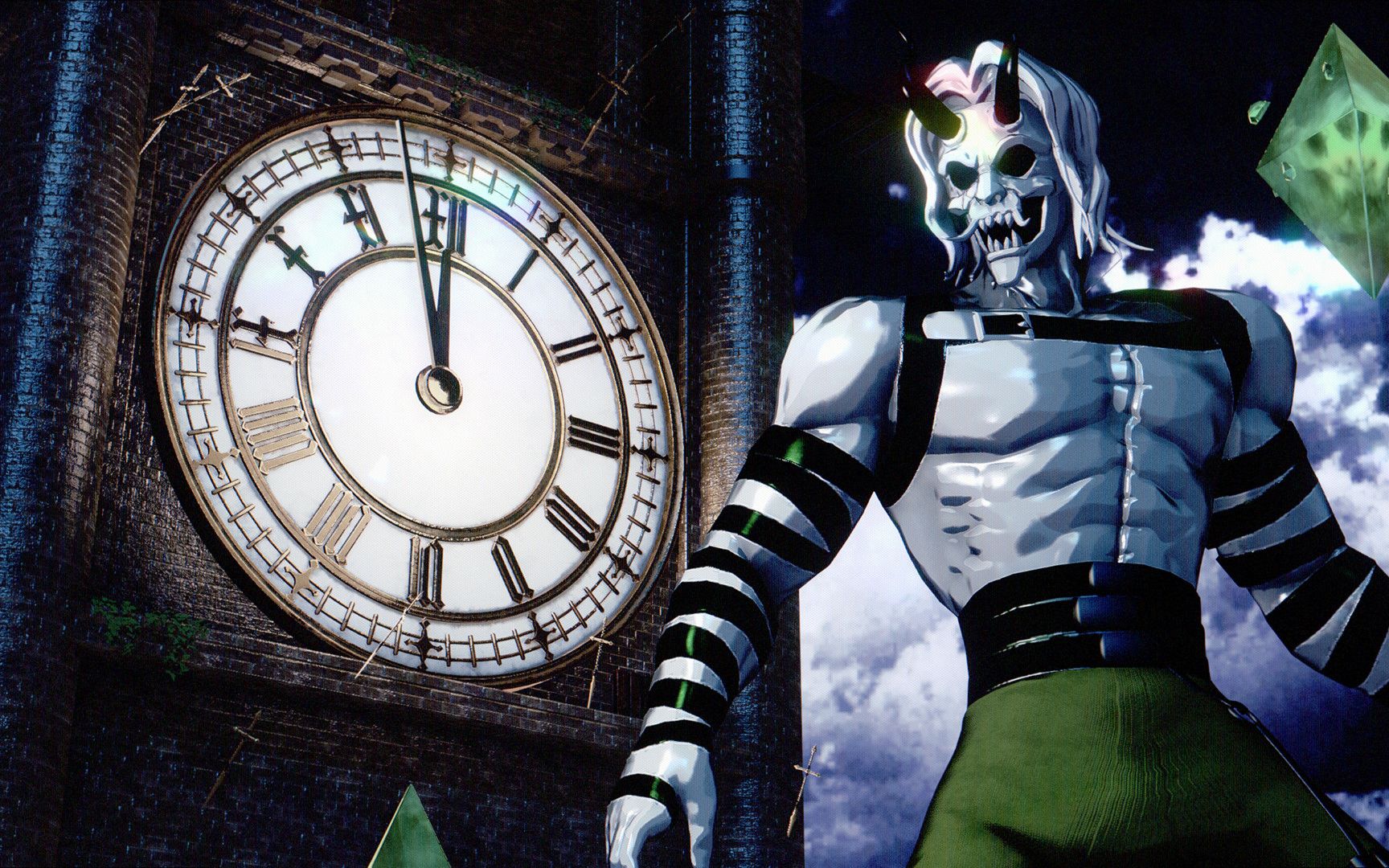

《Cocoon》——机械迷城里的生物朋克

关键词:几何生命体 × 嵌套维度 × 赛博图腾

《Limbo》制作人新作,用极简主义打造最烧脑的视觉谜题:

-

无机物呼吸定律:金属球体表面会随环境湿度伸缩缝隙,晶体结构的敌人死亡时碎成完美分形图案,就连存档点都是会周期性蜕皮的机械茧房。

-

世界嵌套悖论:扛着发光的星球穿越自身投影形成的虫洞,在六边形蜂巢里通过旋转视角拼接隐藏通道,每个场景都是更高维度生物的玩具零件。

-

沉默叙事美学:没有任何文字提示,所有剧情都藏在建筑结构的黄金比例里——那些突然对称排列的管道或许暗示着造物主的存在。

惊艳细节:开发组发明了“故障生长算法”,让所有机械装置都像生物般存在细胞分裂式的增生痕迹。

《Pentiment》——中世纪手抄本复活计划

关键词:羊皮纸卷轴 × 活版印刷 × 宗教壁画

黑曜石工作室用电子游戏还原15世纪修道院的神秘主义美学:

-

动态古籍模拟器:对话选项以羽毛笔手写体实时呈现,玩家笔迹粗细会影响NPC信任度;审讯环节的谎言会化作墨水污渍侵蚀页面边缘。

-

时代画风演进:游戏跨越三十年,你能看到角色肖像从哥特式僵硬线条逐渐变成文艺复兴时期的人体解剖学比例,连教堂壁画风格都随历史事件改变。

-

谋杀案背后的艺术史:每起命案现场都是一幅名画彩蛋,从博斯的地狱幻想到丢勒的犀牛版画,破案过程堪比解密艺术符号学词典。

冷知识:所有2万句台词先用中古德语书写,再由专业书法家逐字转译为英文手写体,连拼写错误都按历史文献比例还原。

《Neon White》——霓虹福音与暴力禅意

关键词:速写动画 × 圣光污染 × 罪孽显影

这款跑酷射击游戏把宗教审判现场变成夜店狂欢:

-

赎罪可视化系统:击杀恶魔时会爆出《圣经》碎片组成的几何烟花,角色身上的纹身随着杀戮进度解构重组,最终化作审判日预言图。

-

动态分镜革命:每次完美连招都会触发漫画式定格动画,子弹轨迹自动生成日漫速度线,空中转身时的残影竟是用AI学习80年代赛璐璐动画笔触。

-

道德困境美学:选择宽恕敌人时画面切换成浮世绘风格水墨,而夺取灵魂的瞬间会跳出波普艺术风格的赎罪券拼贴画。

设计秘辛:主创要求所有场景必须能用三原色+黑白呈现,为此重做了47版UI设计,最终达成“电子功德箱”式的荒诞神圣感。

《Venba》——舌尖上的南印度诗画

关键词:香料色谱 × 家庭相册 × 味觉蒙太奇

这款烹饪模拟器用食物重构移民的文化乡愁:

-

祖母厨房调色盘:咖喱叶在热油中卷曲的形态决定剧情分支,揉面团力度会影响画面纸张褶皱程度,甚至菜谱字迹晕染效果都暗示角色情绪。

-

可食用回忆录:每道菜完成后自动生成手帐页面,姜黄粉污渍变成地图,酸奶滴落痕迹化作移民路线图,香料气味浓度通过视觉抖动强度表现。

-

跨时空餐桌:1980年代的多伦多公寓与1950年代的印度村庄通过食物色彩无缝衔接,翻炒洋葱时的焦糖化过程竟能触发祖孙两代人的平行对话。

幕后泪点:开发者走访200个南印移民家庭,将老照片里的纱丽花纹转化为游戏中的锅具图案,每把虚拟厨刀都对应真实传家宝的锈迹样本。

在算法时代守护手工的温度

这些独立游戏如同当代数码洞穴壁画,证明真正的艺术风格从来不是技术参数的堆砌。当3A工厂用动作捕捉追求“真实”时,小团队正用铅笔颤抖的线条、颜料未干的笔触和代码里的手工痕迹,讲述着只有人类才能理解的浪漫——那或许是被咖喱染黄的旧食谱边角,是机械茧房上一道意外的焊接疤痕,又或者是修道院地窖里某个修士偷偷画在墙上的小狗涂鸦。

哪款游戏的美学最戳中你的神经?欢迎在评论区用emoji拼一幅你的“精神艺术图鉴”!

(小编涉及游戏均可在Steam/主机平台获取,部分作品支持Demo试玩)